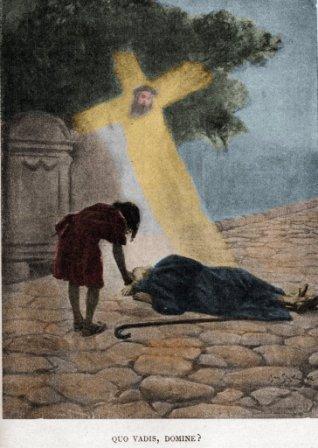

Abb. aus dem Roman von Sienkiewicz

| "Quo vadis, Domine?" |

| So

("Wohin gehst du, Herr?") soll der verwunderte Petrus dem ihm bei Rom erschienenen 'Herrn'

nachgerufen haben, erstaunt ob der Richtung, in die sich dieser

aufmachte. So zumindest stellte es sich Henryk Sienkiewicz vor, der Autor des gleichnamigen Romans (1896). "Nach

Rom", antwortete ihm Jesus, "um mich ein 2. Mal kreuzigen zu lassen",

ehe er verschwand. Nach demselben Rom, aus dem Petrus eben auf der

Flucht war, um nämlicher Behandlung zu entgehen. Und Petrus, der

'Fels', auf dem Jesus seine Kirche gründen wollte, erwies sich seines

Namens würdig, besann sich, und kehrte um.¹ |

| Die

frühchristliche Gemeinde war sich der Rolle der Kreuzigung, des

widerstandslos hingenommenen gewaltsamen Todes, noch bewusst. In die

Menschwerdung Gottes konnte man Jesus nur nachfolgen, wenn man wie

dieser Leid und Tod geduldig auf sich nahm. Nur so konnte man mit

Paulus den Schergen entgegenhalten: "Tod, wo ist dein Stachel? Wo ist

dein Sieg?" Der vermeintliche 'Sieg' des Gewalttäters entpuppt sich am

Ende als dessen Untergang. |

| Seit

rund 2.000 Jahren steht der christliche Teil der Welt auf diesem

Fundament. Es verlangt von seinen Anhängern eine Haltung, die nicht

immer leicht fällt. Auch Petrus fiel es schwer (bei Sienkiewicz; das

Ereignis wird im Neuen Testament nicht erwähnt). Auch wir tun uns heute

noch schwer damit. Tatenlos dabei zusehen, wie einem selbst und den

Seinen Gewalt angetan wird? Auch ich musste mir einst als Verweigerer

des Dienstes mit der Waffe vor der Stellungskommission in Gestalt eines

rührigen Ministerialrats diese Frage gefallen lassen. |

| Wie ich damals geantwortet habe, weiß

ich heute nicht mehr. Gut möglich, dass ich mich auf eine

Unterscheidung zwischen persönlicher Notsituation einerseits und der

institutionalisierten Unterweisung im Gebrauch von Schusswaffen

andererseits zurückgezogen habe. Jedenfalls wurde meinen

'Gewissensgründen' stattgegeben. Heute allerdings steigt in mir immer

öfter der Wunsch auf, den Aggressor aus dem Osten gewaltsam in die

Schranken zu weisen. |

| Wir alle

kennen solche Reflexe. Sie sind zutiefst menschlich und haben dazu

beigetragen, dass unsere Art den 'Kampf ums Dasein' überlebt hat. Heute

aber könnten genau diese 'Reflexe' zur Auslöschung unserer Art führen.

Die Gewalt, zu der wir alle neigen, bedurfte schon immer und umso mehr

heute der kulturellen Einhegung. Zum Glück spielt beim Genus Homo sapiens

genau diese Kultur die erste Geige. Es gibt nichts was der Mensch nicht

lernen kann, und nichts wozu er nicht erzogen werden kann, im Guten wie

im Bösen. |

| Leider

sind Menschen ziemlich begriffsstützig und mussten im Verlauf ihrer

Werdung schon viel Lehrgeld zahlen. Gerade stehen wir vor der größten

Herausforderung seit 45. Damals meinten wir, endlich die Lektion

verstanden zu haben. Es kam zur Neugründung einer Organisation für alle

Länder ('Vereinte Nationen', 1945) und zur Verabschiedung eine 'Charta

für Menschenrechte' durch dieselbe (1948). Konflikte sollten in

Hinkunft diplomatisch bewältigt werden und nicht durch Anwendung von

Gewalt. |

| Die

besten Regeln helfen nicht, solange es Akteure gibt, die sich nicht

daran halten. Im zivilen Leben geht man gegen Gesetzesbrecher im

äußersten Fall durchaus mit Gewalt vor. Was aber tun, wenn sich ganze

Staaten danebenbenehmen? Würde Jesus den Aggressor gewähren lassen?

Wahr- scheinlich würde er zwar nicht der Anwendung von Gewalt das Wort

reden, wohl aber der Einhaltung der zur Friedenssicherung vereinbarten

Regeln. Durchsetzbar wären sie auch ohne institutionalisierter

Gewaltanwendung großen Stils ( = Krieg), wenn sich alle Länder einig

wären. |

| Wie sich leider zeigt, sind nicht alle Länder gewillt, der kriegerischen Gewalt abzuschwören. Noch haben wir (leider) als

Menschheit diese kulturelle Stufe nicht ganz erreicht. Es steht zu

hoffen, dass die Katastrophe, in die wir gerade stolpern, nicht so

schlimm ausfallen muss wie die letzte, und dass danach auch die letzten

Barbaren dieser Erde gelernt haben werden, wie man Konflikte löst, ohne

sich gegenseitig die Schädel einzuschlagen. |

| ¹ Die Erzählung hat ihre Wurzeln im Schlussteil der 'Petrusakten', der Passio Petri.

Entsprechende Texte waren seit dem 2. Jhdt. bekannt, fanden aber bei

der Zusammenstellung des Neuen Testaments keine Berücksichtigung. |

| 9/25 < MB 9/25 |