|

|

Der kleine Unterschied |

| Als ich zwölf war, hielt es mein Vater für angebracht, mich unter vier Augen, unter Zuhilfenahme eines zweibändigen Nachschlagewerks, über den Zweck der Geschlechtsorgane aufzuklären. Meine Mutter fragte nachher, ob ich geweint hätte. Nein, ich hatte nicht geweint. Aber die Vorstellung, dereinst einmal selbst zu solch widerlichem Tun gezwungen zu sein, nur, damit Kinder geboren würden (warum konnte es nicht einfach genügen, einander lieb zu haben?), war für mich damals schockierend. |

| Ich erinnere mich auch an einen Abend, da machte ich mir vor dem Einschlafen Gedanken darüber, ob man als Mann oder als Frau besser dran wäre im Leben. Ich kam zu dem Schluß, daß weder an dem einen noch an dem anderen Zustand etwas besonders Lohnendes wäre, aber daß sich wenigstens die jeweiligen Nachteile - Männer müssen zum Militär, Frauen müssen Kinder bekommen und dabei Schmerzen ertragen - die Waage hielten. Für mich als Kind trug die Sexualität nur irritierende Züge und konnte mir gestohlen bleiben. |

| Später aber kommen die Hormone ins Spiel und sagen uns, was wir wollen müssen. Als Kinder kümmert es uns herzlich wenig, daß sich die eine Hälfte der Menschheit von der anderen durch ein paar unbedeutende Äußerlichkeiten unterscheidet, aber später entfachen die Hormone gerade um dieser Äußerlichkeiten Willen in uns so manchen Sturm der Leidenschaft. Immer schon war es die Aufgabe dieses "kleinen Unterschieds", die Menschen um ihren Verstand zu bringen. Ständig sind wir auf der Suche danach und können unsere Augen nicht davon abwenden. Ganze Industrie- zweige leben davon. |

| Unter Anthropologen und Genetikern herrscht weitgehend Einigkeit darüber, daß unsere Vorfahren in Afrika gelebt haben und von dort aus, irgendwann während der letzten Eiszeit, die übrige Welt besiedelt haben. Daß wir in der Lage waren, gerade während einer Eiszeit klimatisch rauhere Regionen wie Europa und das mittlere Asien zu besiedeln, mag an zweierlei gelegen haben: Am geschickten Gebrauch des Feuers, und an einer hilfreichen Erfindung namens Kleidung. |

|

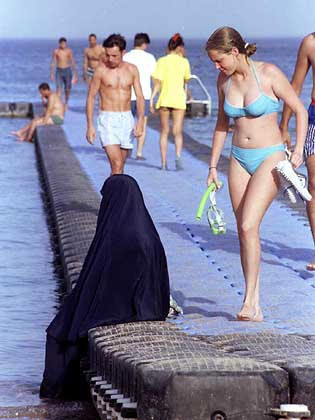

Wenn auch das erste Motiv für das Tragen von Kleidung das Warmhalten des

Körpers war, so war die (vermutlich unbeabsichtigte) Nebenwirkung ein Verbergen

der körperlichen Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Diese Nebenwirkung

wurde bald zur Hauptwirkung, als die Menschen ent- deckten, daß durch geschicktes

Variieren des Bedeckungsgrades die betörende Wirkung auf das andere Geschlecht

gesteigert werden konnte. Die Kunst bestand darin, den Körper so lange und so

vollständig verhüllt zu lassen, bis selbst die kleinste Zur-Schau-Stellung von

nackter Haut Aufsehen erregte. Außerdem hat man es bald im Rahmen der

"Mode" verstanden, durch geschlechtsspezifische Kleidungsstücke der

Sache einen zusätzlichen erotischen Kick zu geben. |

|

Betrachtet man aufmerksam die Modeströmungen vergangener Epochen, so stellt

man fest daß wir Menschen über eine erstaunliche Anpassungs- fähigkeit verfügen.

Der gesellschaftliche Konsens darüber, was sich schickt und was nicht, kann

sehr unterschiedlich sein. Das vierstündige öster- reichische Filmepos Elsewhere zeigt zwölf Episoden aus entlegenen

Winkeln der Welt. Die letzte Episode zeigt eine Lehrerin mit ihrer Schulklasse

auf einer Insel in der Südsee. Sie unterrichtet ohne die geringste Befangenheit

mit nacktem Oberkörper. Und bei uns diskutiert man darüber, ob muslimische

Lehrerinnen beim Unterricht ein Kopftuch tragen dürfen... |

| Einerseits ist unser Empfinden für angemessenes Auftreten, Verhalten, Kleidung, Sprache u.s.w. ziemlich anpassungsfähig. Andererseits: haben wir uns erst einmal an bestimmte Umgangsformen gewöhnt, dann fällt es uns schwer uns umzugewöhnen. Innerhalb gewisser Grenzen und unter bestimmten Randbedingungen können wir durchaus zwischen verschiedenen "Programmen" wechseln. In vielen Ländern können die Menschen am Badestrand auf das Programm "FKK" um- schalten, ohne dabei in arge moralische Nöte zu kommen. An griechischen Stränden allerdings wird davon abgeraten; die Griechen empfinden ein solches Verhalten eher als taktlos. |

| Bis vor nicht allzu langer Zeit konnte jede Gesellschaft für sich ihren eigenen Konsens über schickliches Verhalten relativ ungestört erarbeiten. Das hat sich in den letzten fünfzig Jahren dramatisch verändert. Ich bin heute fünfzig Jahre alt und kann mich noch erinnern an die Zeit VOR dem Fernsehen. Als Kind mit fünf oder sechs Jahren sah ich meinen ersten Fernseher im Extrazimmer des Gasthauses meiner Großeltern - ich glaube, es war ein Aus- schnitt aus der Nachmittagsserie "Fury", ein nerven- zerfetzendes Abenteuer mit einem blitzgescheiten schwarzen Pferd in der Hauptrolle. Und mit sieben pilgerte ich an manchen Mittwoch-Nachmittagen zu einer Schulfreundin, die fünf Minuten weit entfernt wohnte. Dort saßen wir dann gespannt vor dem magischen Kasten, während sich unter Begleitung durch ein Motiv aus der Zauberflöte der Zeiger der Studiouhr Punkt fünf näherte. Dann erfolgte der Auftritt des Kasperls. |

| Ich weiss also noch: Es gab eine Zeit VOR dem Fernsehen. Meine Kinder wissen das nicht mehr, zumindest nicht aus eigenem Erleben. Vor fünfzig Jahren war es eine Frage der wirtschaftlichen Verhältnisse, ob man sich einen Fernseher leisten konnte oder nicht. Heute drängen sich auch in den Entwicklungsländern die Ärmsten der Armen täglich vor den Fernsehschirmen. Und die Programme, die sie verfolgen, werden nicht mehr nur im eigenen Land gemacht, sondern kommen via Satellit aus der ganzen Welt. |

| Wie kann da noch auf kulturell unterschiedlich gewachsenen Geschmack Rücksicht genommen werden? Gar nicht mehr. Ist es ein Wunder, wenn immer mehr zornige junge Männer, in Weltgegenden mit strengem Moralkodex aufgewachsen, in sich das dringende Bedürfnis verspüren, die sündige westliche Welt zu bestrafen? |

| 2/03 < MB 10/03 > 5/04 Freedom & Society |