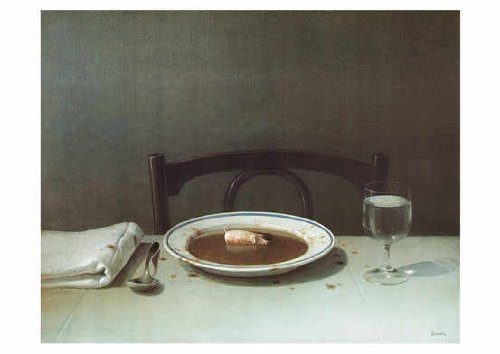

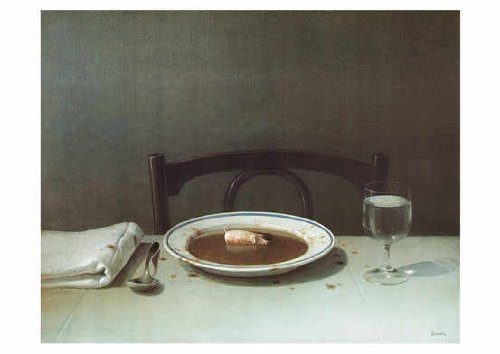

| Michael Sowa "Das Suppenschwein" |

| Michael Sowa "Das Suppenschwein" |

Das Selbstverständliche |

„Es irrt der Mensch, solang er strebt.“ So spricht kein Geringerer als "der Herr" selbst, im Prolog zu Goethes Faust; und auch die Alten Römer wußten: Irren ist menschlich, und im Irrtum zu verharren teuflisch (...sed in errare perseverare diabolicum). Es liegt also eine große Bedeutung darin, Fehler zu machen und aus Fehlern zu lernen. Jeder tut das jeden Tag mehrmals; Kinder tun es, Erwachsene ebenso; Frauen und Männer; und selbst die Klügsten sind gegen Irrtümer nicht gefeit. |

| Fehler sind nichts Schlimmes, Fehler die sind toll, weil sie einem zeigen, was man lernen soll. |

| So singt auch Detlef Cordes und nimmt damit den Kindern die Angst vor dem wichtigen Herumprobieren. Nicht nur im Gehirn des Menschen, auch in den Gehirnen aller Wirbeltiere (vermutlich sogar aller Tieren überhaupt) gibt es fest verdrahtete Schaltkreise, die uns die Erlebnisse "Erfolg" und "Scheitern" bescheren. In diesem Punkt unterscheiden sich Höhere Lebewesen immer noch von Computern: Sie beschränken sich nicht auf das Verarbeiten von Daten, sondern sie müssen - ob sie wollen oder nicht - die unmittelbare Konsequenz dieser Verarbeitung empfinden. |

| Menschen und Tiere sind in der Lage zu empfinden. Was geschieht eigentlich im Moment des "Empfindens"? Wirklich Auskunft kann darüber eigentlich nur jeder selbst geben; niemand kann mit Sicherheit etwas darüber aussagen, was ein anderer empfindet. Man kann darüber nur - mehr oder weniger plausible - Vermutungen anstellen. Wenn ich jemanden auf die Zehen trete und er schreit "Au!", kann ich vermuten, daß er Schmerz empfindet. Ich könnte aber auch auf einen leeren Schuh gestiegen sein, und irgendjemand macht sich einen Spaß daraus, "Au!" zu schreien. |

| Menschen und Tiere können Mitgefühl empfinden. Wenn wir eine Szene beobachten und uns dadurch an uns selbst erinnert fühlen, stellen wir uns nicht nur vor, was der Beobachtete empfindet, wir haben tatsächlich Empfindungen, die den Empfindungen des Beobachteten ähnlich sind. Nicht nur unsere moralischen Grundsätze, sondern auch dieses automatische Mitempfinden, das wir kaum unterdrücken können, veranlaßt uns dazu einzuschreiten, wenn wir z.B. Zeuge einer Mißhandlung werden. |

| Zurück zu den Empfindungen. Niemand von uns erinnert sich daran, wie das damals war, als wir als Säugling unsere ersten Erfahrungen außerhalb des Mutterleibs machten (von "innerhalb" ganz zu schweigen). Dennoch können wir diesbezüglich gewisse Mutmaßungen anstellen, z.T. eben wegen unserer Fähigkeit zum Mitgefühl, z.T. wegen gewisser emotionaler Universalien (Weinen, Lachen, u.a.m.), die z.B. Kummer oder Freude vermuten lassen. Mitfühlende Beobachtung eines Säuglings kann uns auf den Gedanken bringen, daß es uns selbst als Säugling wahrscheinlich nicht viel anders ergangen sein wird. |

| Wir haben wahrscheinlich Hunger als unangenehm empfunden und aus unserem damals noch recht bescheidenen Repertoir von Ausdrucksmöglichkeiten das Weinen gewählt. Vermutlich haben wir gar nicht gewählt, sondern das Weinen ist uns irgendwie passiert. Ebenso ist uns nach erfolgter Sättigung ein zufriedenes Lächeln entschlüpft, ganz ohne Absicht. Wir kamen zu unseren ersten Erlebnissen von Erfolg und Mißerfolg. Wir sind dabei noch lange nicht planvoll vorgegangen. Es ist uns passiert, und die Qualität des Erlebens wurde von uns spontan bewertet. |

| Das Erlebnisprogramm eines heranwachsenden Kleinkinds wird allmählich facettenreicher. Bald steht mehr auf dem Programm als nur Schlafen, Trinken und Notdurft. Während zu Beginn die wenigen relevanten Urbegegnungen noch recht eindeutig mit "plus" und "minus" und "egal" bewertet werden, rufen später die Eindrücke einer zunehmend differenzierteren Welt auch differenziertere Reaktionen hervor. Es genügt bald nicht mehr, auf alles nur mit "plus" und "minus" und "egal" zu reagieren. Bald bemerken wir, daß wir auf unsere Umgebung auch noch anders einwirken können, nicht nur über die uns von Anfang an zur Verfügung stehenden emotionalen Universalien. |

| Wir können z.B. etwas tun und danach erst einmal abwarten, was passiert. Wir müssen nicht gleich losplärren, wenn nicht gleich das Erhoffte eintritt. Wir lernen zu hoffen. Wir lernen, abzuwägen, zu vergleichen; und wir lernen unsere Kundgebungen zu dosieren. Wir lernen, daß nicht alles ganz gut oder ganz schlecht ist. Wir erfahren Zwischentöne. Wir lernen uns selbst kennen. Was für ein großer Moment muß es gewesen sein, als wir zum 1. Mal bemerkten, daß wir uns irren können; daß wir einen 1. Eindruck überprüfen sollten, ehe wir ihn für bare Münze nehmen. |

| Auch heute noch, als Erwachsene, kennen wir unsere Urimpulse. Wir möchten manchmal laut herauslachen, und manchmal nur einfach losheulen. Und meistens, wenn wir uns so fühlen, tun wir es nicht. Wir haben schon ganz vergessen, daß alles, was wir tun, einmal mit diesen Urimpulsen begonnen hat. Auch wenn wir heute komplexe Entscheidungen treffen und vor unserem geistigen Auge Handlungsmöglichkeiten ablaufen, deren Auswirkungen wir in Sekundenbruchteilen bewerten, sind diese Abläufe eigentlich zusammengesetzt aus lauter solchen urtümlichen plus-minus-egal-Entscheidungen. |

| Früher, als Baby, brachte uns jedes einzelne dieser elementaren Ereignisse entweder zum Weinen oder dazu, zufrieden zu sein. Als Erwachsene wären wir gar nicht handlungsfähig, würden wir all diesen Elementarimpulsen nachgeben. Wir könnten keinen Schritt gehen, keinen Apfel pflücken, und keinen Kuchen backen. Wir würden nur von einer Emotion zur nächsten taumeln. Das fällt uns inzwischen nicht einmal mehr im Traum ein. Wir haben unsere Lektionen gelernt. Wir müssen jetzt nicht mehr jedesmal lachen oder weinen, wenn etwas gelingt oder mißlingt. |

| Entscheidungen, die wir uns beim 1. Mal noch mühsam und tränenreich abringen mußten, fällen wir jetzt, nach Jahrzehnten der Routine, im Handumdrehen, ohne mit der Wimper zu zucken. Man kann dabei an triviale Verhaltensweisen denken wie z.B. daran, dem Inhalt des Tellers mit Besteck und nicht mit den Händen zu Leibe zu rücken; oder an komplexere wie z.B. die Wahrung ehelicher Treue. Immer stand man irgendwann zum 1. Mal vor dem Konflikt; und später, nach zahlreichen Wiederholungen, entschieden wir uns, ohne überhaupt zu bemerken, daß da ein Konflikt bestehen könnte. Welcher Konflikt? "Ich weiß nicht, was Sie meinen", würden wir vielleicht sagen, "aber es ist doch eklig, mit den Händen zu essen!" |

| Ganz selbstverständlich beginnen wir allmählich, uns an "Konventionen" zu halten; die Entscheidungen fallen zwanglos wie am Schnürchen, ohne der unterlassenen Alternative auch nur im Geringsten nachzutrauern. Und plötzlich sind wir es, die streng schauen, wenn ein anderer, noch nicht so routiniert wie wir, Erfahrungen sammelt und Fehler macht. Meistens haben wir dann schon völlig vergessen, daß wir uns selbst nicht immer so sicher waren. Und natürlich weiß keiner mehr, wie das am Anfang war, als Säugling - wozu auch? |

| 11/10 < MB

(5/11) > 6/11 psychoanalysis |