Aus längst vergangner Zeit

|

| 'Trotz

aller Mühe, welche auf das Studium des salzsauren Chitosamins

(Glucosamins) bereits verwendet worden ist, sind die positiven

Ergebnisse der Beschäftigung mit diesem Salz, eines chemisch wie

physiologisch gleich interessanten, stickstoffhaltigen Kohlehydrates

bis jetzt recht spärliche.' |

| Mit

dieser nüchternen Feststellung beginnt ein gewisser Robert Breuer

seinen Artikel 'Ueber das freie Chitosamin', erschienen anno 1898 in

der Zeitschrift 'Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft'.

Gestoßen bin ich auf diesen Text aufgrund eines unscheinbaren Verweises

am Ende eines anderen Artikels: 'R. Breuer, Ber., 31, 2193 (1898)'. |

| Breuer? Breuer... Der Name sagte mir etwas. In

Wien war um die vorletzte Jahrhundertwende ein Dr. Josef Breuer

zugange, praktischer Arzt und Inspirator für Sigmund Freud. Einer

seiner Söhne war auch Arzt und hieß tatsächlich Robert. Sollte er

eventuell an der Allgemeinen Poliklinik (so die Adresse des Autors)

gearbeitet haben? |

| Hat er! Wie das Internet

mir unschwer verriet, war der junge Herr Breuer (geboren 1869) zur

fraglichen Zeit tatsächlich dort als Assistent beschäftigt. Die

Allgemeine Poliklinik befand sich seit 1892 in der Mariannengasse 10

und war mit einem für damalige Verhältnisse hochmodernen chemischen

Labor ausgestattet. |

| Woher

sein Interesse für das Kohlehydrat rührte, weiß ich nicht. Mir hat er

jedenfalls nach über 100 Jahren mit seiner Beobachtung geholfen, dass

diese Substanz als Base ziemlich instabil ist. Ich hatte mich die

längste Zeit darüber gewundert, dass eine derart triviale Substanz nur

als Salz diverser Säuren angeboten wird. Allerdings folgte ich nicht

der von ihm beschriebenen Methode zur Darstellung der Base aus dem

Hydrochlorid, denn für solche Zwecke gibt es seit 1947 praktischere

Ionenaustauscherharze. |

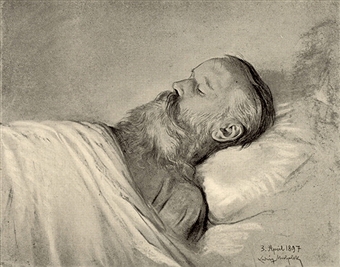

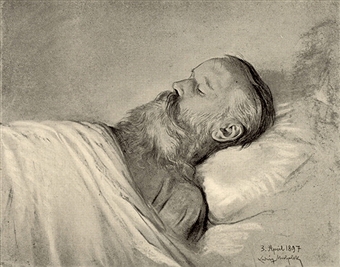

| Berühmt

ist Robert Breuer mit dieser Arbeit nicht geworden, wenngleich er es

später zum Chefarzt des Rothschild-Spitals brachte. Eher wird er der

Nachwelt durch einen Zufall in Erinnerung bleiben. Sein Vater betreute

als Hausarzt den Komponisten Johannes Brahms in dessen letzten

Lebenswochen. In der Nacht vom 2. zum 3. April 1897 wachte Robert

Breuer an dessen Sterbebett. |

| In einem Brief an den Brahms-Biographen Max Kalbeck schildert er den Morgen, an dem Brahms starb. 'Als ich gegen ½7

Uhr geweckt wurde (ich hatte darum gebeten, denn ich war damals

Unterassistent an der Klinik und mußte früh wieder im Spital sein) lag

Brahms in tiefer, schlafähnlicher Bewußtlosigkeit. Der Puls war nahezu

unfühlbar geworden. – Ich habe Brahms nicht mehr lebend gesehen: um¼8 Uhr mußte ich gehen.' |

| Wahrscheinlich widmete er sich im Anschluss jenen Experimenten, die zu der von mir heute noch genutzten Publikation führten. |

2/16 < MB 7/16 > 7/16

Music & art

|

|