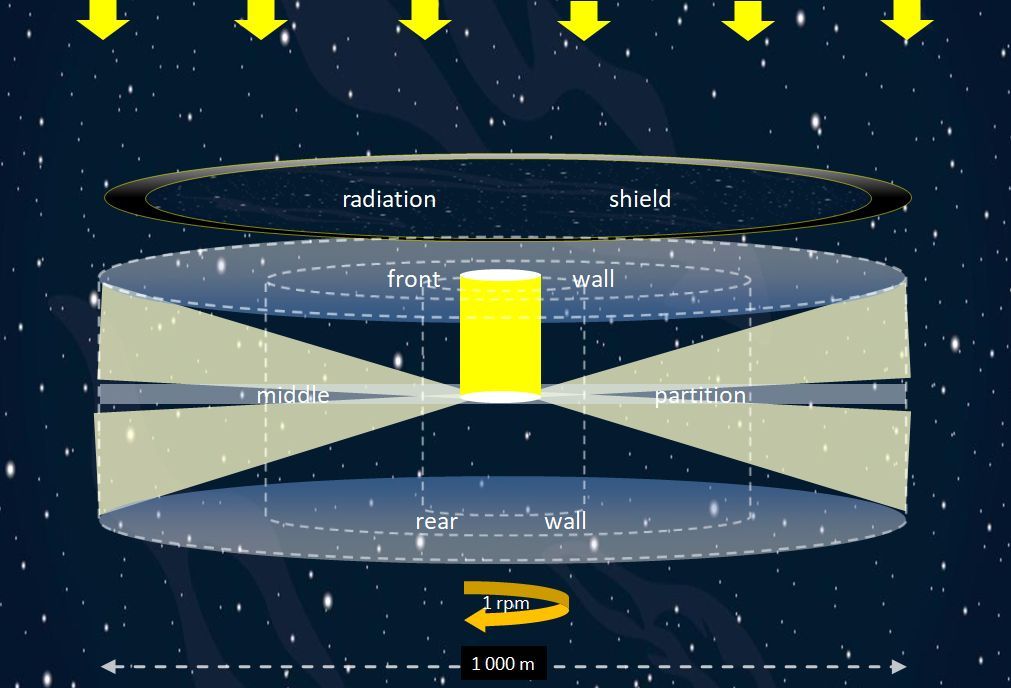

symbolische Anordnung der Ballonaggregate und des Zylinders (nicht maßstabsgetreu)

| Kostbare Schwerkraft |

| Wenn

Sie Schwerkraft in einem Raumschiff erzeugen möchten, können Sie es

Captain James T. Kirk gleichtun und den entsprechenden Knopf drücken.

In der realen Welt ist dies jedoch deutlich schwieriger zu

bewerkstelligen. In einer berühmten Abhandlung schlug der Physiker

Gerard K. O'Neill einen rotierenden Zylinder

mit den Abmessungen (Durchmesser x Länge) 4 x 20 und einen

weiteren mit 5 x 20 Meilen vor. Letzterer würde den Bewohnern auf

seiner inneren Oberfläche eine erdähnliche Schwere verleihen. Dazu

müsste man diesen Torus lediglich etwas mehr als 28 Mal pro Stunde um

seine Längsachse drehen. Als Sahnehäubchen fügte Prof. O'Neill noch

einen bescheidenen „äußeren landwirtschaftlichen Ring“ mit weiteren 20

Meilen Durchmesser hinzu. |

| Der

entstehende Lebensraum könnte mehrere Millionen Menschen beherbergen.

Wahrscheinlich hatte der Designer dabei die Bevölkerung New Yorks

vor Augen – für ihn (der von dort stammte) naheliegend. Ich frage mich,

ob eine solche Dimension geeignet wäre, die Menschheit in einer

planetaren

Notsituation zu retten. Nach einem katastrophalen Asteroiden-Einschlag

auf der Erde ginge es eher um das Überleben als Spezies als darum,

Kolonisten ins All zu schicken. Nach dem Verlust der technischen

Unterstützung von Seiten der Erde müssen die Überlebenden im Weltraum

die Möglichkeit haben, ihre Lebensgrundlagen selbst zu erhalten. |

| Daher

sollte der Vorschlag auf eine menschlichere Größe reduziert werden.

Motivation und Organisation in einer Population von einigen Tausend sind besser und leichter zu erreichen; und einige Tausend

würden immer noch eine gesunde genetische Mischung ermöglichen. Es mag

möglich sein, einige Jahre in einer Ansammlung von Ballonstationen mit Mikrogravitation

zu überleben (siehe 'Transient human habitat in outer space'). Um jedoch

über Generationen hinweg zu bestehen, bräuchten wir wahrscheinlich

etwas Ähnliches wie Schwerkraft. Hierfür sollte ein kleinerer Zylinder

mit (Durch- messer x Länge) 1.000 x 400 m ausreichen. Bei einer Umdrehung

pro Minute erfährt die Besatzung angenehme 56% der Erdgravitation. Das

könnte ausreichen, um negative gesund- heitliche Folgen der

Schwerelosigkeit zu verhindern. |

| Der

wissenschaftliche Fortschritt könnte es in naher Zukunft ermöglichen,

im Weltraum leichte Zylinder (spezifische Masse < 2 g/cm³) zu

errichten. Die Schwerkraft, sei sie natürlich oder „künstlich“, drückt

stets gegen jedes Hindernis, sei es der Boden unter unseren Füßen oder

die Hülle eines rotierenden Zylinders, und zwar mit einer Kraft, die

proportional zur Masse des Objekts ist. Während wir Böden üblicherweise

aus Stahl und Beton bauen, sollte im Weltaum Kohlefaser oder sogar

Graphen das Material der Wahl sein. Die Wand eines rotierenden

Zylinders muss nicht nur die gegen sie drückenden Objekte tragen; sie

muss sich auch selbst tragen und Strahlungsschutz, Wärmeisolierung und

absolute Dichtheit gewährleisten. |

| Ein

erster Schritt könnte die Errichtung eines hexagonalen Gitters aus Kohlefaser (oder einem noch zu entwickelnden besseren

Material) sein. Es hält in 3 Schichten Fächer zum Einfügen von Platten mit 1 m Durchmesser bereit.

Sie sind 10 cm dick und halten 15 cm Abstand voneinander, wodurch

zwischen ihnen 2 gleich große Hohlräume entstehen Das spart Gewicht und

ergibt gute Wärmedämmung. Man erhält eine riesige Anzahl von Kammern,

vorstellbar als harter

Schaum im großen Maßstab. Gesamtdicke 0.6 m, mittlere Dichte 1 g/cm³

(ca. 45 % Hohlraum). Während die Platten für dichten Abschluss sorgen,

steht das Gitter für die Stabilität. Diese könnte durch ein zugfestes

Seil gewährleistet werden, das in Hohlstäben über Lager gespannt

jeweils 7 Elemente zusammen spannt (siehe pptx Datei am Ende des Textes). |

| Außerhalb

des Erdmagnetfelds, das geladene Teilchen des „Sonnenwindes“ ablenkt,

wären wir schädlicher Strahlung ausgesetzt. Aus diesem Grund benötigen

beispielsweise auf dem Mars (ohne ein solches Feld)

Habitate eine dicke, kompakte Abschirmung von mindestens einem Meter.

In unserem Fall dringt die Sonnenstrahlung ausschließlich durch die

Vorderseite ein. Statt die gesamte Hülle des Zylinders mit unnötiger

Masse auszustatten, sollten wir die Strahlenschutz- maßnahmen auf die

Vorderseite konzentrieren. Die Bewohner werden in den äußersten

Randbereichen des rotierenden Torus wohnen. Um sie vor der Strahlung zu

schützen, könnte an der Vorderseite in einigem Abstand (ca. 10 m) von

der rotierenden Masse ein nicht rotierender 50 m starker Ring installiert werden.

Bei einer hohen Massendichte könnte eine Dicke von 1 m ausreichen. |

| Grobe Schätzung ergibt eine Gesamtmasse von ca. 3 Millionen Tonnen

(O'Neill: ca. 3 000 mt). Das Objekt könnte an einem der fünf Lagrange-Punkte

der Erdumlaufbahn um die Sonne errichtet werden, wobei die

Rotationsachse zur Sonne zeigt. Die Kolonie hat an der Vorderseite

ein rundes Fenster (100 m Durchmesser), transparent für möglichst

viel Strahlung (nicht nur für sichtbares Licht). Nahrungsspendende

Aggregate photosynthetischer Ballons kreisen in einer 365er-Kette (17

400 m über dem Zentrum der Kolonie) mit einer Umlaufperiode von 365.26

Tagen (siehe Titelbild). Jedes Ballonaggregat hat einen Durchmesser von

etwa 100 m und

schirmt nachts das einfallende Sonnenlicht ab. Die Masse kann auf 3 000

Tonnen geschätzt werden (ISS: 450). Die Gravitationskraft zwischen

jedem

Ballonaggregat und dem Zylinder beträgt 2.1 Millinewton (zum Vergleich:

1 kg Masse wird auf der Erde mit einer Kraft von 9.81 Newton nach unten

gedrückt). |

| Die

Ballonaggregate folgen einander auf ihrer Kreisbahn um die Kolonie. Der

freie Abstand zwischen ihnen beträgt etwa das Doppelte ihrer

Ausdehnung. Dadurch entsteht ein zirkadianer Rhythmus mit

16-Stunden-Tagen stabiler Helligkeit und langsam beginnenden und

endenden 8-Stunden-Nächten. Sonnenlicht- leitende Glasfasern sorgen bei

Bedarf für zusätzliche Beleuchtung. Die Ballonaggregate können

gelegentlich besucht werden, werden aber in der Regel von Robotern

gewartet. Für den Transport docken kleine Raumschiffe am dunklen Ende

des Zylinders an. Hochenergetische Strahlung hilft Mikroorganismen in

den äußersten Ballons, Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff als

Treibstoff für Düsentriebwerke zu spalten (Herkunft dieses Wassers: siehe übernächster Absatz). |

| Die Weltraum-Exilanten benötigen

zwei Arten von Raumschiffen. Die kleinen transportieren Menschen und

Material zwischen den Stationen im Orbit. Ich rechne mit mindestens

tausend Ballon-Aggregaten insgesamt. Ein paar hundert dieser „kleinen

Raumschiffe“ könnten für ihren Transportbedarf ausreichen. Sie bieten

zwar Platz für bis zu 20 Passagiere, transportieren aber in der Regel

nur zwei Personen plus Fracht. Der zweite Schiffstyp ist für die

voraussichtliche Rückkehr zur Erde vorgesehen. Dies wird ein „one-way-ticket“

für ein paar Tausend Menschen sein. Etwa zehn solcher Schiffe, jedes

für ein paar Hundert Passagiere, könnten auf L2 (L2? Siehe übernächster

Absatz) stationiert werden. |

| Wassereisblöcke

in gasdichten Hüllen können in der extrem kalten Außenluft gelagert

werden. Da es keine Versorgung mehr von der Erde gibt, sind wir auf

lokale Vorräte angewiesen. Glücklicher- weise bietet jedes

Ballonaggregat, das die

Sonne umkreist, ein schattiges Plätzchen in seiner Nähe. Eine

Ballonstation mit 3.000 Tonnen, die die Sonne in 365.26 Tagen umkreist,

wird im selben Zeitraum von jedem Objekt umkreist, das sich in einer

bestimmten Entfernung befindet (unabhängig von seiner Masse; meine

Schätzung liegt zwischen 1 190 und 1 716 m; man muss es ausprobieren).

Wenn beide in derselben Ebene kreisen, eröffnet dies die Möglichkeit,

ein Bündel Eisblöcke dort zu platzieren, wo die Sonne nie

scheint: im Schatten der Station. Sie werden hoffentlich dort bleiben:

Da nur schwache Kräfte am Werk sind, muss die Position gelegentlich

angepasst

werden. Anders als die Masse des Eises wird die Masse der Station von

Einfluss sein und je nach Besuchern, Pflanzenwachstum und Ernte

schwanken. Eisblöcke können auch im dunklen Zentrum gelagert werden (statt eines Ballons). |

| Ein

großer Vorrat an Eisblöcken kann auch hinter dem (dunklen) Ende des

Zylinders Platz finden (nimmt nicht an der Rotation teil,

trägt aber zur Masse bei). Deutlich mehr Wassereis könnte am

Lagrange-Punkt 2 (L2) gelagert werden. Seit 2022 ist das James-Webb-Weltraumteleskop

(6.2 Tonnen) in diesem Bezirk in Betrieb. L2 liegt auf einer Geraden

durch Sonne und Erde, anderthalb Millionen Kilometer weiter entfernt

als die Erde (1 % der Distanz Sonne-Erde). Wegen der enormen Größe der

Sonne (109 Erddurchmesser) erreicht der Kern des Erdschattens L2 nicht

ganz (ringförmige Sonnenfinsternis). Dennoch könnte dies ein guter Ort

sein, um genügend Wassereis zu horten und mehrere Generationen von

einigen tausend Menschen zu versorgen, die sparsam mit Wasser umgehen.

Auch Ersatzteile für die Photosynthesestationen und den Zylinder

könnten dort gelagert werden. |

| Aus

Sicherheitsgründen sollte die riesige innere Halle des Zylinders

luftdicht in zwei Abschnitte unterteilt werden, einen zur Sonne hin und

einen im hinteren Teil. Der Grund liegt auf der Hand: Im Falle einer

Beschädigung der äußeren Hülle könnte die Besatzung in der intakten

Hälfte Schutz finden. Die Trennwand wird ein Fenster von der gleichen

Größe wie die Vorderseite haben, das mit strahlungs-reaktiven Kacheln

ausgestattet ist. Diese nehmen die Energie auf und streuen sie als

sichtbares Licht auf beiden Seiten diffus in alle Richtungen (womöglich

muss ein solches Material erst entwickelt werden). Es sollte ein Vorrat

an Ersatzteilen auf Lager sein, darunter auch solche für die

Außenhülle. Sie besteht aus Standardelementen einer für den Transport in

konventionellen Raumfahrzeugen geeigneten Größe zum Zusammenbau vor Ort. Der Austausch beschädigter

Elemente muss mit lokalen Mitteln möglich sein. Auch die Fenster werden

nicht in einem Stück eingesetzt, sondern aus sechseckigen Kacheln

zusammengesetzt. |

| Obwohl

Zylinder vom Typ O'Neill manchmal mit Straßen und in kleinen Dörfern

gruppierten Häusern dargestellt werden, dürften echte Behausungen in

unserem verkleinerten Maßstab nicht notwendig sein. Die Umgebungs-

bedingungen in den Hallen sollten ein Wohnen im Campingstil

ermöglichen, ganz nach dem Geschmack der Besatzung. Konvektion wird

wahrscheinlich von zur Mitte steigender Warmluft an der Vorderseite

angetrieben. Das sollte zu milden Winden am Boden führen, von hinten

nach vorne. Gebäude zur

Trennung verschiedener Tätigkeiten (Landwirtschaft,

Sanitäranlagen, Unterricht, Produktion, wissenschaftliche Forschung,

Freizeit, Telekommunikation usw.) werden aus statischen Gründen dicht

an den Wänden errichtet. Idealerweise sollten Produktionsanlagen für

alle Module, aus denen die Ballonaggregate und der Zylinder bestehen,

zur Verfügung stehen (inklusive die erforderlichen Rohstoffe). Am

hinteren Ende ist kein großes Fenster vorgesehen, aber ein Blick in den

Sternenhimmel (auch wenn er sich schnell dreht...) wäre schön. Zu

diesem Zweck sollten einige der vorletzten Elemente

(für die Bewohner subjektiv auf Augenhöhe) transparent sein. |

| Bei

der Entwicklung komplexer

technischer Lösungen ist Panik ein schlechter Ratgeber. Ein solches

Projekt muss ohne unmittelbare Bedrohung am Horizont beginnen,

getrieben allein von wissenschaftlicher Neugier. Ein verkleinerter

Zylinder, wie hier vorgeschlagen, wäre für Forschungsorganisationen wie

NASA oder ESA finanziell machbar. Selbst wenn nie ein tödlicher

Impaktkörper auftaucht (hoffen wir es), wäre ein komfortabler

Platz im Weltraum wünschenswert. Wir würden mit mehreren

Ballon- aggregaten beginnen, um die Bedingungen für autarkes Leben im

Weltraum zu erforschen. Der erste Zylinder wird nur für Pflanzen

errichtet (keine Bäume – zu schwer). Wir brauchen Zeit, um den

optimalen Aufbau zu finden. Beispielsweise könnte untersucht werden, ob

ein riesiger zentraler Stabmagnet, der mit dem Zylinder rotiert, den

Sonnenwind ablenken kann (oder genügt schon allein die durch Strahlung

hervorgerufene Ladungsdifferenz zwischen vorne und hinten?). Oder ob

man mit der Errichtung im Erdschatten

auf L2 beginnen und erst nach Fertigstellung des Strahlenschutzschirms

mit der Baustelle an einen sonnigeren Platz übersiedeln könnte. Oder

wieviel IR-Strahlung durch die Vorder- und Mittelwände durchgelassen

werden sollte, um eine angenehme Raumtemperatur zu erreichen. |

| Als

Prof. O'Neill vor einem halben Jahrhundert seinen Zylinder vorschlug,

dachte er an zwei gegenläufig rotierende, um Kreiseleffekte zu

vermeiden. In unserer Zeit mit schnellen und leistungsfähigen Computern

ist diese Vorsichts- maßnahme möglicherweise nicht mehr nötig. Zwar weist

ein Kreisel oft eine ausgeprägte Präzession um die Rotationsachse auf.

Anderer- seits strebt er aber auch gerade wegen

seiner Rotation nach einer aufrechten Orientierung. An strategischen

Punkten positionierte und von schnellen Computern gesteuerte

Düsentriebwerke könnten womöglich jede Abweichung von der stabilen und

vollständig aufrechten Ausrichtung verhindern. Ähnliche Programme

werden die kleinen Triebwerke in den Ballonaggregaten steuern, um

sie auf ihrer vorgesehenen Bahn um die Kolonie zu halten. |

| Jedes

der 365 Ballonaggregate führt im Zylinder zu einer der 365 Nächte eines

Jahres. Es kann für das seelische Wohlbefinden der Besatzung wichtig

sein, ihr irdisches Uhrwerk in Aktion zu sehen. Im Katastrophenfall

nährt dies die Hoffnung der Überlebenden auf eine baldige Rückkehr in

ihre Heimatwelt, wenn nicht für sich selbst, dann zumindest für ihre

Kinder oder Enkel. |

| Aufbau des Zylinders (powerpoint Datei) |

| MB (4/25) |

| overview back to Cosmology & Space Flight

|